宮崎の良いお店をご紹介する「さんぽ宮崎」。

本日は繁華街ニシタチにある鉄板焼「牛肉論。(ギュウニクロン)」をご紹介します。

2019年7月にオープン、美味しい宮崎牛鉄板焼コースとお酒が楽しめることはもちろん、牛肉を研究し尽くしたオーナーシェフ鈴木芳直さんによる「お客様が一番美味しくお肉を食べていただけるタイミング」のこだわりと、従来の鉄板焼の型にとらわれない独自の提供スタイルも人気のお店です。

「多くの人に宮崎牛の鉄板焼を楽しんでほしい」という鈴木さんの思いのもと、2025年からディナータイム以外にも「お客様の希望する時間に営業(事前予約制)」という大胆なサービスも開始しています。

ただ食事を楽しむだけでは終わらない、お店を出る頃には絶対に牛肉を語りたくなってしまう。

「牛肉を論ずる。」その店名に違わない「牛肉論。」の鉄板焼を実際に体験してみました。

開放的な空間で、希望する日時に宮崎牛の鉄板焼を

ニシタチの一番街通りと中央通りの交差点を北恵比寿通り側へしばらく進むと、右手のビル(第10吉野ビル)の2階に「牛肉論。」が見えてきます。

エレベーターで2階にあがり、お店の扉を開けるとスタッフの方々とオーナーシェフの鈴木芳直さんが「いらっしゃいませ」と満面の笑みで迎えてくれます。

オーナーシェフの鈴木芳直さん

入口から奥まで見渡せそうな広々とした店内。

地上から見えていた大きな窓も、より開放的な印象を与えてくれます。

落ち着いた照明の店内

小物類やお酒なども綺麗に整列されており清潔感と高級感が漂いますが、所々にカジュアルな要素もレイアウトされているため、堅苦しすぎないリラックスできる空間です。

店内にはオリジナルグッズなども陳列されている

訪れた日時は平日の14時。

通常のお店ではランチタイムが過ぎていますが「お客様の希望する時間に営業※」という新サービスで事前予約をし、ランチタイムを過ぎた時間でも快く対応していただきました。

旅行などで「このお店に行きたいけど、営業時間に間に合わない…」といった、悔しい経験がある方は必見。提供時間の指定サービスなら、自分のスケジュールも立てやすく、日時によっては、この広々とした空間を貸切状態で利用できてしまいます。

※前日までの完全予約制、仕入れ状況などにより日時によっては対応できない場合もあります。

店内の鉄板は2つ。給仕係のスタッフは数名いますがシェフは鈴木さん1人。

お客様の賑わうディナータイムは、この2つの鉄板を効率的に使い、厳選された上質な宮崎牛を目の前で調理してくれます。

初手で、メインの「宮崎牛の霜降りリブロース」

今回は、「牛肉論。」の定番コース『宮崎牛鉄板焼コース【牛肉論スタイル】』を鈴木さんに調理いただきました。

宮崎牛が5〜6種類と食べられる種類が多いことも、このコースの特徴です。

調理前に宮崎牛と焼き野菜の内容を説明してくれる鈴木さん(写真は2人前)

「種類をたくさん、脂は少なくをテーマにお肉を準備しています。すべて同じ一頭の牛から切り出していて、食べる部位と位置によって、まったく違うお肉になるという楽しさも感じてもらえるはずです。」そう鈴木さんは話し、お肉をいくつか鉄板にのせます。

最初の一品は、宮崎牛リブロース。きめ細かい霜降りが特徴の希少な部位で、多くの鉄板焼ではメインとして、コースの中間程度に提供されます。

一般的な鉄板焼の場合、メインにたどり着く前に前菜やスープ、魚料理などが続きますが、初手でメインの牛肉を提供するのは珍しいスタイルです。

「前菜などが続いた後だと、お腹が少し膨れてしまいます。お肉を食べにきているのだから、一番に美味しいと感じる空腹のベストコンディションで、まずお肉を食べてもらいたいと思い、このスタイルになりました。」と笑顔の鈴木さん。

美味しい部位として知られるリブロースですが、その中でも特に希少な位置が『リブロース芯』です。さらにその中でも、ごく少量しか取れない位置(マキ)のお肉が『牛肉論。』で使用されています。ブーメランのような形で、リブロース芯よりも繊細な霜降りのため、とろけるような食感が特徴です。

鈴木さんは調理をしながら、このような牛肉の魅力を解説してくれます。

食欲のそそる音を立てて、じっくりと焼き上がる宮崎牛

焼き上がる音と香りだけでも、お酒が美味しく飲めてしまいそう。

焼き立てを、さっとお皿に乗せてくれます。

このライブ感も鉄板焼の醍醐味です。

宮崎牛リブロース(希少部位:マキ)

「下味の塩がきいているため何もつけなくても美味しいですが、わさびとの相性がよいのでオススメですよ。」

ポン酢、ステーキ醤油、わさび、塩の調味料で楽しめます。

調味料はお肉の味を邪魔しないように配慮されています。

とろけるような食感、脂が多く、わさびの辛さも感じにくく、風味が良いアクセントになっています。ベストコンディションの最初の一口。この感動こそ、鈴木さんが伝えたい宮崎牛の美味しさなのだと感じます。

個性豊かなこだわりのサラダ

粒マスタードとおろし玉ねぎのドレッシングで仕上げたサラダも、お肉と一緒に提供されます。

生ハムとトマトのシンプルなサラダに見えますが、実は鈴木さんこだわりの葉菜類で仕上げられています。

サラダケール、カラシミズナ、ワサビナ、ブッコラ、春菊など、季節により構成は変動しますが、どれも味に個性があるものが選ばれています。サラダにも個性的な味を集めることで、素材の味の楽しさを演出したいという気持ちが込められています。

粒マスタードとろし玉ねぎのドレッシングで仕上げたサラダ ※時期によって野菜は変更

ドレッシングには、宮崎県の食品メーカー・大山食品による、伝統の古式醸造法で醸造された米酢も使用されており、さっぱりといただけます。

「意識して宮崎県産のお野菜のみに縛ってはいないのですが、新鮮で美味しい素材となると、自然に宮崎県産になっていきます。野菜、果物、お肉、お魚…食材が豊富な宮崎だからこそ、味わえる。宮崎は食材に恵まれている場所だと感じます。」

と鈴木さんは話します。

厳選を重ね、丁寧に切り出されたハバキ

次は宮崎牛リブロースと正反対に脂が少ない部位、ハバキです。

繊細な火加減でハバキに火を通す鈴木さん

牛のソトモモ・ふくらはぎにあたり、特に脂が少ないですがコクもあり比較的柔らかいことが特徴です。しかし、筋が多く取り扱いが難しいことでも知られており、手間がかかることからミンチなどに利用されることが一般的です。

『牛肉論。』で提供されるハバキは、その手間を惜しまず筋を細かく落とし、さらに良い位置にあるものだけを厳選して提供してくれます。

宮崎牛のハバキ

口に含むと、しっかりとした濃厚な肉の味。リブロースを切り出した同じ牛なのに、部位によって食感や味の違いがあるのだと、驚きと発見を感じます。

「一般的に良い部位と評価されているものも、位置によっては味が違ってしまう。悪い部位と評価されていても、実は霜降りに負けないぐらい美味しい位置もあります。部位だけでない、さらに踏み込んだ部位の位置の中から、より美味しいところを提供する。私のこだわりのひとつです。」

鉄板料理人として鉄板焼の担当となる前は、肉の切り出しを担当していた鈴木さん。牛肉の良さを知り尽くしている経験と観察眼があるからこそ、味わえる美味しさです。

脂が少ない分、わさびは強く感じるため、ステーキ醤油がオススメです。

「醤油にしょうがとニンニクの味を移し、少しみりんを加えて甘みを出して、よりステーキに合う醤油を追求しています。九州では甘口醤油が一般的ですが、九州と本州の間ぐらいの味を意識しています。」

滋賀県出身の鈴木さん。関西、東京、九州と飲食店で働いた経験から、地域の味の好みを知っているだけあって調味料にも万人が美味しく食べられるようにと、細かなこだわりを感じます。

こだわりのハンバーグをお試しに

次は『牛肉論。』の特製ハンバーグの試食を、コースご注文のお客様にサービスで提供してくれます。

お試しハンバーグ(ポルチーニ)

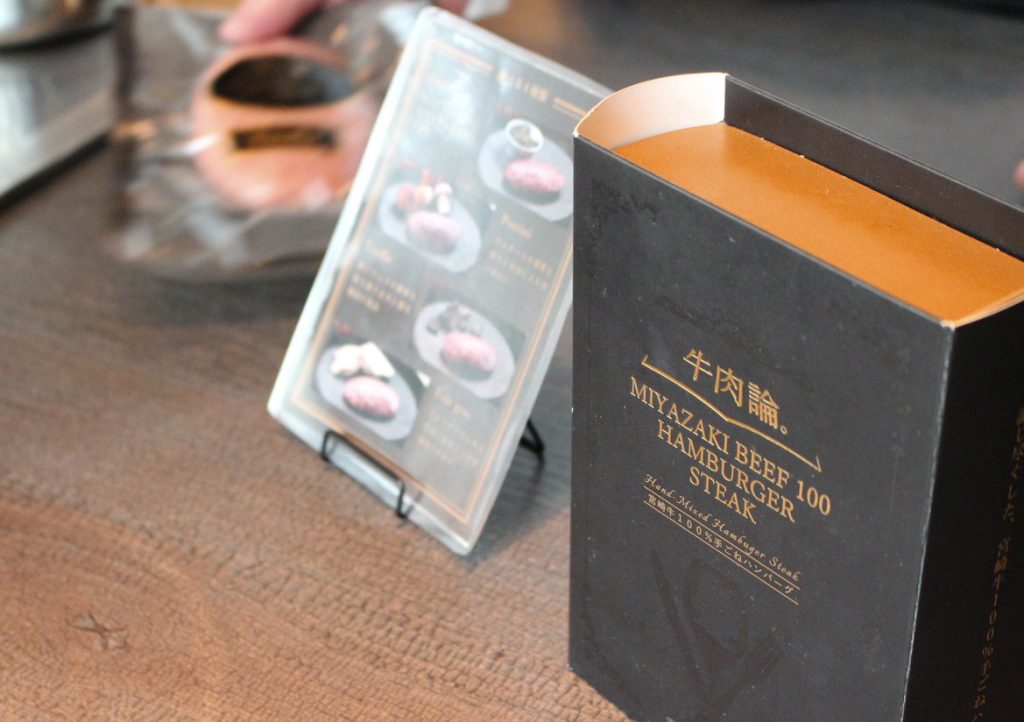

新型コロナの自粛期間中でも宮崎牛を食べてもらいたいという思いのもとで開発された、宮崎牛100%手ごねハンバーグ。ケッパー、ポルチーニ、トリュフ、フォアグラの4種の味が通販サイトで購入可能です。

※時期によって一部商品は完売中

書籍型のパッケージも特徴的で贈答用にもオススメ

「やはりネームバリューでトリュフをよくご購入いただきます。私のオススメはポルチーニ。おそらくハンバーグの中で、ポルチーニをここまで多く使っているものは、他にはないと思います。」と鈴木さんは自信をもって話します。

ポルチーニはイタリアの松茸と呼ばれるだけあって、口に入れた瞬間に香りが口いっぱいに広がります。飲み込んだ後も口内には、上品で濃厚な味わいが残る贅沢な一品です。

『牛肉論。』の通販サイトはこちら

お客様のコンディションにあわせた、最適なおもてなし

ここからは、お客様のコンディションや食べるペースなどにあわせて、鈴木さんが提供の順番や焼き上げるタイミングを調整されるそうです。

お酒を楽しみながらの食事の場合は、そのお酒にあったお肉を優先して提供するなど、その人の最適なおもてなしのシナリオを考えてくれます。

【宮崎牛のゲタ】

ゲタは肋骨と肋骨の間にある部位ですが、『牛肉論。』のゲタは、さらに肋骨が狭くなっている、より繊細な位置にあるお肉を提供してくれます。

宮崎牛のゲタ

骨が近いため、より濃厚な肉の味を楽しめます。

霜降りほどではありませんが、少し脂の多いため、わさびでいただくのがオススメです。

【宮崎県産の焼き野菜】

季節の旬の野菜などを丁寧に焼き上げてくれます。

宮崎県産の焼き野菜

焼き上がりをすぐに食べるのではなく、少し冷ますことで、より素材の甘みがでて美味しくいただけるそう。

宮崎県産の焼きピーマン

鈴木さんオススメの丸ごとピーマン。

少し醤油をアクセントに加えてから、タネやヘタまで丸ごと食べられます。

【手のひらサイズのモツ鍋】

宮崎県西都市の有田牧畜産業のホルモンを使ったモツ鍋です。

手のひらモツ鍋

モツ鍋にぴったりのプリプリとした小腸、ハツはホルモンの中でも臭みはかなり少ないため、ホルモンが苦手な人でも食べやすい一品。

この小さなお鍋に、モツ鍋の旨みが凝縮されていて、鍋から直接いただけるのも美味しさを倍増させてくれます。

【宮崎牛のカメノコ】

牛の後脚の外側前方、モモの筋肉を覆う部位で、切り出した形が亀の甲羅と似ていることからカメノコ(カメノコウ)と呼ばれているお肉です。

宮崎牛カメノコ

赤身肉で焼きすぎると硬くなることから、繊細な焼き加減が必要になります。

『牛肉論。』のカメノコは、その中でも特に赤身が詰まり、脂が少ない位置を厳選し提供されます。

噛むと肉汁が口に広がり、硬すぎず口の中でほどけていきます。

お好みの調味料でいただきます。

【宮崎牛のナカニク】

ソトモモの部位のうち、外側にあり、お尻の表面の下半分、牛自信の体重を支えている筋肉の部分です。

筋繊維が太く弾力があるしっかりとした肉質で、赤身の味わいが濃いことが特徴。

加熱したあと、常温まで下げてから薄切りにすることで、より肉の旨みを濃く感じることができるそうです。

じっくりと焼き上げられたナカニクを薄くスライス

絶妙な焼き加減です。

シンプルな味付けでいただくのがオススメ。

宮崎牛のナカニク

【宮崎牛シキンボの鉄板焼しゃぶしゃぶ】

ソトモモの部位のうち、後側のナカニクとウチモモに挟まれている筋肉の部位、シキンボです。通常のしゃぶしゃぶでお湯にくぐらせてしまうと、肉の旨みが逃げてしまうため水蒸気で火を通し、旨みが逃げないお肉を提供してくれます。

迫力ある調理風景も見どころ

ポン酢でいただくのがオススメ。一口で食べられるサイズで、さっぱりしていてもしっかりと肉の旨みを感じます。

しゃぶしゃぶは霜降り系を提供しがちですが、『牛肉論。』は真逆。脂が少なく、食感がしっかりでも、この食べ方なら胃袋にも負担をかけず、霜降りに似たお肉の旨みが楽しめます。

宮崎牛のシキンボのしゃぶしゃぶ

【締めのカレー】

『牛肉論。』がオープンしてから、定番のメニューです。

はしご酒も醍醐味のニシタチ。このお店のみで締めという人も少ないため、締めを断る方も多いそうですが、カレーだとほとんどの人が喜んで食べてくれるそうです。

牛肉論。の定番の締めカレー

その秘密は、野菜が26種類、スパイスが19種類、翌日のためにウコンも多めに入っているから。

また煮込むのではなく炒めるタイプのカレーのため、鈴木さんが時間をかけて丁寧に仕込んでいます。

その他、様々なサプライズも鈴木さんは準備してくれています。

鉄板焼の常識から外れた新しいスタイルを

コースの提供時間は約2時間。

各料理が提供されている間、鈴木さんは牛肉について語り続けます。お話の内容も、初心者から牛肉通の人に向けた内容もあるそう。もちろん、お客様同士のお話を邪魔することはなく、適度な距離感でコミュニケーションをしてくれます。

鉄板焼として、順序よくシナリオを立て前菜からという伝統的な提供はもちろん素晴らしい、と鈴木さんは話します。ただ、『牛肉論。』では、お客様には一番のタイミングでお肉を楽しんでほしいという思いを優先したそうです。

「お客様のコンディションや場の雰囲気、このお酒にはこれ、といった形などアドリブで提供の順番を変更します。通常の鉄板焼とは常識が外れているから、驚かれるかも。音楽で言うとクラシックではなくジャズに近いのかもしれません。」

おしゃべり過ぎて職人感が薄れているかもしれない、と鈴木さんは少し困った顔で微笑みます。

しかし、長年の経験とお肉の特性を知り尽くした、鈴木さんにしかできない唯一無二のスタイルです。

また、鈴木さんは満腹感をできる限り抑えるため、大きい料理を出すことは避けているそうです。

その徹底ぶりは、鉄板焼用の丸カバーを自作するほど。鉄板上の調理器具から少しでも威圧感を与えないためのアイデアです。

鈴木さん自作の鉄板焼用の丸カバー

「ホームセンターの工具室で作りました。途中から作るのが楽しくなっちゃって、何個も作ってしまいました。」と、鈴木さんは笑います。

長年の経験で感じた、お客様の変化

鈴木さんの飲食業の一歩目は、ラーメン屋でした。

出身地の滋賀県にあるラーメン屋で修行を続け、店長にまで抜擢されますが、もっと料理について学びたいと決意。仕事の合間に、調理師学校で勉強を続けたそうです。

卒業と同時に東京でフレンチの調理人となり、六本木ヒルズクラブで料理の腕を磨いていきます。

「フレンチはお客様と顔を合わせられる機会が少なかった。お客様の顔を見て、料理をしながらコミュニケーションができる鉄板焼に魅力を感じていました。」と、鈴木さんは当時を振り返ります。

その後、鉄板焼の世界へ進むことを決めた鈴木さんは、東京銀座の鉄板焼屋へ。

この店舗では、焼く担当と肉を切る担当に分かれており、鈴木さんは主に肉を切る担当で、肉の部位・位置などの観察眼と技術が磨かれていきました。

「鉄板料理人の多くの人が感じていると思いますが、霜降りなどのお肉は一口目は感動してくれます。ただ、2口、3口と徐々に満腹感を感じるごとに、お客様の表情が苦しく曇っていく。脂がどうしても胃袋に負担を与えてしまうんです。」従来の提供スタイルが本当に正解なのか、と疑問を持った鈴木さん。

「脂の少ない赤身なら、たくさん食べてもらえるのに、と思っていました。脂が少なくても、驚くほど美味しいお肉はあります。牛肉の部位の魅力や味の違い、楽しさも、もっと伝えたいという気持ちが強くなっていきました。」

鈴木さんのお肉の切り出し技術は、部位だけでなく、その位置まで掘り下げ、脂の多い少ない、硬い・柔らかいの肉質を、狙った通りに提供できるまで磨かれていきます。

手で少し触れただけで、お肉の状態もわかるそう

鉄板料理人として経験を積み、やがて鈴木さんの奥様が宮崎県出身だったこと、良い物件との出会いもあったことから独立を決意し宮崎県へ移住。宮崎市の郊外に『牛肉専門店 肉ぼうず』を2017年12月にオープン、オーナーシェフとして腕をふるいます。

しかし、新型コロナの営業で自粛期間に入ったこと、従業員も独立、ニシタチで新しい物件の出会いもあったことから2019年7月に『牛肉論。』をオープン。現在に至ります。

お客様からの笑顔を栄養に

『牛肉論。』のオープンを決めた理由のひとつに、自分なりの理論をもって、牛肉を語りたかったと鈴木さんは話します。そのため、自分の目の届く範囲、語り掛けられるスペースでお店も設計されています。

どの席も鈴木さんから見通しが良いように設計されている

提供するお肉にも妥協しない、ひとつひとつにまでこだわって切り出していく作業は、大まかに部位を切り出すよりも何倍も時間がかかると、鈴木さんは話します。

「肉を切るという時間が楽しく私は苦にならないのですが、ビジネスモデルとしては生産性は低いのかもしれません。ただ、鉄板焼はお客様の表情を見ながら会話ができることが素晴らしい。『美味しい』という言葉や表情、牛肉プレゼンが『おもしろい!』といったお客様の感想もダイレクトにいただけます。こんなに楽しいことをしながら、日々仕事ができることが嬉しいです。」

「地元の人はもちろんですが、遠方の方も宮崎に訪れた際には立ち寄っていただけるお客様もいます。中には、わざわざ『牛肉論。』へ訪れるためだけに、宮崎へ来ていただける方もいたり…。お客様の笑顔を見られたときに、この仕事をしてよかったな、と思います。その喜びが日々の活力の栄養となっていますね。」

より洗練し、満足感が高くなるお店に

最後に、これからの『牛肉論。』の取組みについて、鈴木さんにお話いただきました。

「その日その日は全力ですが、実は長期的なビジョンなどは明確に立てられていません。これまでも、その時にたまたま良い縁があったから今がある。宮崎牛という素材などに助けられ、それを提供しているだけ。自分にできることは、本当に少ないと思います。」と鈴木さんは少し悩みます。

「ただ、当面の目標は大きな変化ではなく、よりお店を洗練させていきたいです。営業時間のサービスや提供スタイルもはじめ、お店の様々な面で『お客様の満足度』を高めていきたい。めざすところは『お腹9分、満足度12分』です。胃袋よりも『心を満たせる料理』をめざしたい。将来としては、どのようにお店や技術を継承していけば良いのか、という点で不安に思うことはありますが、今は自分の体力が続く限りは続けていきたいと思います。」

『お客様が一番美味しくお肉を食べていただけるタイミング』のために、試行錯誤する鈴木さん。

提供スタイルや牛肉プレゼンからは、鈴木さんの宮崎牛への愛が伝わってきます。

お肉はすべて、同じ一頭の牛から切り出したとは思えないほど、味や食感の違いが楽しめる。一品が提供されるごとに『牛肉論。』の魅力が積み重なっていきます。

この新しい発見と感動、美味しさの喜びは思わず誰かに語りたくなってしまうこともうなずけます。牛肉談義を楽しみたい人にも、ぜひ訪れてほしいお店です。

※記事内の内容は2025年1月時点のものです

※コース内容は時期によって変動します